Regione biogeografica di appartenenza

Alpina, Boreale

(fonte:Reference lists)

Evidenziare se viene fatto un ampliamento rispetto alla distribuzione riportata nella Reference lists. Indicare in grassetto la regione biogeografica prevalente per l’habitat nel territorio italiano.

Descrizione generale dell’habitat

Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the water level

permanently high and even higher than the surrounding water table. The water is always very poor in nutrients (raised bogs and acid fens). These communities are generally dominated by Betula

pubescens, Frangula alnus, Pinus sylvestris, Pinus rotundata and Picea abies, with species specific to bogland or, more generally, to oligotrophic environments, such as Vaccinium spp., Sphagnum spp., Carex spp. [Vaccinio-Piceetea: Piceo-Vaccinienion uliginosi (Betulion pubescentis, Ledo-Pinion)

i.a.]. In the Boreal region, also spruce swamp woods, which are minerotrophic mire sites along

margins of different mire complexes, as well as in separate strips in valleys and along brooks.

Testo in lingua inglese, estratto integralmente dal Manuale d’interpretazione EUR/27.

Frase diagnostica dell’habitat in Italia

Le torbiere boscate includono diversi tipi di comunità arbustive e

forestali dell’arco alpino, dei piani bioclimatici Supratemperato e Orotemperato, accomunate dalle caratteristiche ecologiche del substrato

umido e torboso con un elevato e costante livello della falda freatica,

a volte anche superiore rispetto a quello del terreno circostante per

la elevata capacità di imbibizione della torba e dello strato di sfagni

vivi. L'habitat è generalmente acido e oligotrofico, derivato da

torbiere alte e di transizione. Le specie forestali tipiche sono Pinus mugo aggr. negli aspetti più vicini alla vegetazione delle torbiere alte e di transizione (ordini Sphagnetalia magellanici e Scheuchzerietalia palustris) e meno evoluti dal punto di vista forestale; Betula pubescens, Pinus sylvestris e Picea abies caratterizzano gli stadi più maturi riconducibili alle foreste boreo-alpine (Piceetalia excelsae).

La frase diagnostica riporta una sintetica descrizione della fisionomia, della struttura, della distribuzione e della sinecologia dell’habitat, comprendente anche l’inquadramento biogeografico e bioclimatico; ove possibile, indicare il riferimento al piano bioclimatico in accordo con le definizioni utilizzate dalle singole regioni nella ‘Carta delle Serie di vegetazione d’Italia’.

Sottotipi e varianti (compilare se necessario)

Si fa riferimento ai sottotipi CORINE:

44.A1 - Torbiere boscate a betulla

44.A2 - Torbiere boscate a pino silvestre

44.A3 - Torbiere boscate a pino mugo s.l.

44.A4 - Torbiere boscate ad abete rosso

Frase diagnostica degli eventuali sottotipi, preceduta dal corrispondente codice numerico di riferimento (codice Corine Biotops) come indicato nel Manuale d’interpretazione EUR/27. Per eventuali sottotipi non presenti nel Manuale, inserire un numero romano progressivo dopo il codice dell’habitat. Eventuali nuovi sottotipi individuati per l’Italia devono avere una valenza prevalentemente biogeografica e, quando possibile, corrispondere ad una tipologia Corine Biotopes. È utile indicare eventuali varianti di carattere ecologico e floristico.

Combinazione fisionomica di riferimento

Tra le specie indicate nel Manuale EUR/27 possono essere menzionate: Agrostis canina, Betula pubescens, Betula pubescens var. glabrata, Carex canescens, C. echinata, C. nigra, C. rostrata, Eriophorum vaginatum, Frangula alnus, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea, Trientalis europaea, Picea abies, P. rotundata, P. sylvestris, P. mugo, Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Viola palustris. Possono essere aggiunte: Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Drosera rotundifolia.

Per il sott. 44.A1: la betulla è nettamente predominante, ma possono essere presenti anche Pinus sylvestris e Picea abies; la flora del sottobosco è data da Vaccinium uliginosum, V. myrtillus, V. vitis-idaea, Eriophorum vaginatum, Vaccinium microcarpum, Carex pauciflora, Aulacomnium palustre, Polytrichum strictum, Leucobryum glaucum e diverse specie di sfagni (Sphagnum medium, S. laricinum, ecc.).

Per il sott. 44.A2: oltre a Pinus sylvestris, a seconda delle condizioni stazionali, si rinvengono: Betula pubescens, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Molinia coerulea, Potentilla erecta, Serratula nudicaulis.

Per il sott. 44.A3: va sottolineato che le entità del gen. Pinus alle quali ci si riferisce sono tre: P. uncinata, P. mugo e P. rotundata, anche se molti Autori fanno riferimento alla specie considerata nel suo insieme sub P. mugo subsp. mugo, P. mugo subsp. rotundata e P. mugo subsp. uncinata. Principali specie sono: Carex pauciflora, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Vaccinium uliginosum, Vaccinum microcarpum e Eriophorum vaginatum; fra le Briofite: Sphagnum medium, S. laricinum, Polytrichum strictum, Aulacomnium palustre etc.

Per il sott. 44.A4: oltre a Picea abies dominante, nel sottobosco si rinvengono: Molinia coerulea, Vaccinium myrtillis, V. vitis-idaea, Lycopodium annotinum, Listera cordata, Sorbus aucuparia e un denso strato di Briofite fra cui: Diplazium sibiricum, Hylocomium umbratum, Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum girgensohnii, S. palustre, S. russowii, S. compactum, S. fimbriatum, S. flexuosum, Ptilium crista-castrensis.

Elenco essenziale, anche nelle dimensioni, che definisca in modo univoco la combinazione di specie (dominanti e/o frequenti) che caratterizzano l’habitat. Includere, oltre alle specie riportate nel Manuale EUR/27 presenti nel territorio italiano (evidenziate in grassetto), le entità necessarie alla diagnosi dell’habitat a livello nazionale. Le specie caratterizzanti i sottotipi, qualora presenti, saranno seguite dal codice numerico relativo. Se opportuno, indicare le specie di interesse conservazionistico con riferimento a quelle degli Allegati II e IV (* = prioritario, # = non prioritario) della Direttiva.

Riferimento sintassonomico

Le torbiere boscate vengono inquadrate nelle classi Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. et al. 1939 e Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et R. Tüxen ex Westoff et al. 1946.

La prima classe è rappresentata dall'ordine Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, con le alleanze: Betulion pubescentis Lohmeyer & R. Tüx. in R. Tüx. ex Oberd. 1957 (44.A1 e 44.A4) (associazioni: Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1932, Sphagno girgensohnii-Piceetum Kuoch 1954, Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929, Molinio coeruleae-Pinetum sylvestris (Hoffmann) Passarge 1978 em. Minghetti & Pedrotti 2000).

La classe Oxycocco-Sphagnetea è invece rappresentata dall'ordine Sphagnetalia medii Kästner et Flössner 1933 (= Sphagnetalia magellanici Kästner et Flössner 1933) con l'alleanza Sphagnion medii Kästner et Flössner 1933 (44.A3) e le associazioni Pinetum rotundatae Kästner et Flössner 1933 corr. Mucina in Steiner 1993 e Pino mugo-Sphagnetum Kästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierssen 1977.

Caratterizzazione sintassonomica dell’habitat: utilizzare quale livello di maggior dettaglio l’alleanza o, quando necessario, la suballeanza. Nel caso di interpretazioni ambigue o di incongruenze sintassonomiche di carattere regionale, è opportuno fornire chiarimenti di maggior dettaglio, tenendo presente che la risoluzione delle problematiche sintassonomiche non è prioritaria in questa sede. I syntaxa caratterizzanti i sottotipi devono essere corredati del relativo codice numerico.

Dinamiche e contatti

Si tratta di tipologie vegetazionali al limite meridionale della loro area di distribuzione, talora presenti sotto forma di frammenti floristicamente impoveriti all’interno di un complesso mosaico degli Habitat del gruppo 71 'Torbiere acide di sfagni'. Il mosaico delle torbiere di interrimento e di transizione è occupatato in gran parte dalle associazioni erbacee degli ordini Sphagnetalia magellanici e Scheuchzerietalia palustris. Ai margini delle torbiere si possono originare varie tipologie di vegetazione arbustiva e arborea a seconda della profondità dello strato della torba ed anche a seconda delle trasformazioni subite dagli habitat menzionati.

I betuleti primari su torbiera (44.A1) si insediano sulle torbiere alte o di transizione acidofile ove lo strato di torba è più consistente e meno alterato; dal punto di vista sindinamico, possono derivare da formazioni dell’alleanza Rhynchosporetum albae (Habitat 7150 'Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion'), da magnocariceti (Magnocaricenion rostratae), o da comunità attribuibili allo Sphagnetum magellanici (Habitat 7110 'Torbiere alte attive'), attraverso stadi non sempre ben conosciuti e semplificando i legami catenali. È nota la serie di vegetazione descritta per il M. Barco: Serie alpica, edafica, acidofila della betulla pubescente Vaccinio uliginosi-Betuleto pubescentis sigmetum, così articolata: foresta di betulla pubescente (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis); prato torboso a Carex lasiocarpa (Caricetum lasiocarpae - Habitat 7140 'Torbiere di transizione e instabili'); prato torboso a Rhynchospora alba (Rhynchosporetum albae - Habitat 7150); sfagneta a Sphagnum magellanicum (Sphagnetum magellanici - Habitat 7110).

Le formazioni a pino silvestre su torba (44.A2) sono legate alla presenza di torbiere di interrimento ben sviluppate, con vegetazione dominante riconducibile a quella delle torbiere alte. Le pinete del Molinio-Pinetum in Trentino-Alto Adige derivano quasi sempre dal molinieto a giunchi (Junco-Molinietum) e in alcuni casi dallo Schoenetum ferruginei; è nota la serie di vegetazione descritta per il M. Barco: Serie edafoigrofila turficola subacidofila del pino silvestre Molinio-Pineto sigmetum, così articolata: foresta di pino silvestre (Molinio-Pinetum sylvestris); Molinieto a giunchi (Junco-Molinietum - Habitat 6410 'Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi Molinion caeruleae'); prato a Schoenus ferrugineus (Schoenetum ferruginei - Habitat 7230 'Torbiere basse alcaline'); prato a Carex lasiocarpa (Caricetum lasiocarpae – Habitat 7140 'Torbiere di transizione e instabili').

Le mughete su torbiera (44.A3) si sviluppano al margine esterno delle

torbiere di transizione, ma sono abbastanza frequenti anche in torbiere

presenti nei circhi glaciali o in versanti poco acclivi. Si ipotizza la

Serie turficola del pino mugo Pineto rotundatae sigmetum, così articolata: boscaglia di pino mugo s.l., sfagneta a Sphagnum magellanicum (Sphagnetum magellanici - Habitat 7110); prato torboso a rincospora (Rhynchosporetum albae - Habitat 7150); prato torboso a Carex limosa (Caricetum limosae Habitat 7150); prato torboso a Scheuchzeria palustris (Scheuchzerietum palustris Habitat 7140 'Torbiere di transizione e instabili').

Esiste inoltre una variabilità fisionomico-strutturale legata agli

aspetti dinamici di colonizzazione della torbiera da parte delle specie

arbustive ed arboree, che va dalla sfagneta con pini isolati alla

mugheta su sfagneta (struttura arbustiva con copertura variabile, all. Sphagnion medii), mentre per ulteriore sviluppo forestale si può ipotizzare una pecceta su sfagni (Sphagno girgensohnii-Piceetum).

Le peccete su torbiera (44.A4) si sviluppano su torba e presentano affinità con la taiga delle zone boreali; in Italia trovano condizioni di sviluppo sul bordo esterno delle torbiere acide di interramento o in condizioni ove si possono accumulare strati di torba (selle, pianori, ecc.). Il mosaico è occupato in gran parte dalle associazioni Sphagnetum magellanici ed Eriophoro-Trichophoretum caespitosi. Questa tipologia di vegetazione rappresenta un climax edafico su suoli torbosi acidi e costituisce la testa della Serie turficola dell’abete rosso, per la quale si ipotizzano le seguenti tappe: foresta turficola di abete rosso (Sphagno girgensohnii-Piceetum); sfagneta a Sphagnum magellanicum (Sphagnetum magellanici - Habitat 7110).

Collocazione dell’habitat nel Paesaggio vegetale, con riferimento alle analisi sinfitosociologiche e geosinfitosociologiche, in modo da evidenziare le relazioni con altri habitat mettendo in risalto le situazioni di mosaico più complesse. Riportare, nell’ordine, i contatti seriali (dinamici) e quelli catenali che coinvolgono l’habitat, indicando tra parentesi il codice Natura 2000 corrispondente nel caso in cui questi contatti coinvolgano comunità riferibili ad altri habitat della Direttiva. Qualora siano presenti i sottotipi, indicare col relativo codice le eventuali differenze nei contatti dinamici e catenali. Se opportuno, evidenziare l’esistenza di minacce di scomparsa dell’habitat come risultato delle naturali tendenze dinamiche di trasformazione.

Specie alloctone

(facoltativo) Se opportuno, evidenziare la vulnerabilità dell’habitat nei confronti di specie aliene invasive.

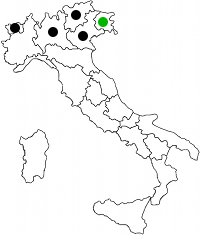

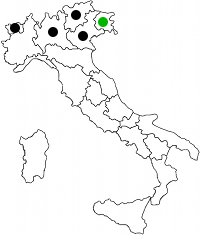

Distribuzione dell’habitat in Italia

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia

● Dato già presente in BD Natura 2000 e confermato

● Dato già presente in BD Natura 2000 ma dubbio

● Dato già presente in BD Natura 2000 ma errato

● Dato nuovo

● Dato probabile

Sono indicate le sigle delle regioni in cui l'habitat risulta segnalato in base alla banca dati del Ministero. Sono evidenziate in rosso le regioni che non compaiono nella banca dati del Ministero, ma per le quali la presenza dell'habitat è ritenuta certa dai compilatori o dai revisori della scheda; in verde le regioni che non compaiono nella banca dati del Ministero, ma per le quali la presenza dell'habitat è ritenuta possibile/probabile dai compilatori o dai revisori della scheda; in blu le regioni, già presenti nella banca dati del Ministero, per le quali la presenza dell'habitat è da escludere. (Sigle delle regioni italiane: AB= Abruzzo, BS= Basilicata, CL= Calabria, CM= Campania, EM= Emilia-Romagna, FR= Friuli Venezia Giulia, LG= Liguria, LM= Lombardia, LZ= Lazio, ML= Molise, MR= Marche, PG=Puglia, PM= Piemonte, SC= Sicilia, SR= Sardegna, TR= Trentino-Alto Adige, TS= Toscana, UM= Umbria, VL= Valle d'Aosta, VN= Veneto)

Note

Commenti rispetto al Manuale d’interpretazione EUR/27. Evidenziare eventuali carenze e/o incongruenze del Manuale europeo rispetto alla situazione italiana, notificando eventualmente il livello di priorità che l’habitat assume nel territorio italiano e motivando l’aggiunta o la rimozione di sottotipi rispetto a quelli elencati nel Manuale europeo.

Evidenziare i casi di possibile confusione con altri habitat, specificando le differenze e i criteri per distinguere i tipi.

Riferimenti Bibliografici

ANDRICH A., ANDRICH O., BRAGAZZA L., CASSOL M., CREPAZ A., DALL'ASTA A., DECET F., GERDOL R., GNECH R., LASEN C., TOFFOLET L., 2001. Studio di 15 biotopi in area dolomitica. A.R.P.A.V., Promoduck, Santa Cristina (BL): 103 pp.

DEL FAVERO R., LASEN C., 1993. La vegetazione forestale del Veneto. II edizione. Libreria Progetto Editore.

DIERSSEN B., DIERSSEN K., 1982. Kiefernreiche Phytocoenosen oligotropher Moore im mittleren und nordwestlichen Europa. Überlegungen zur Problematik ihrer Zuordnung zu höheren syn systematischen Einheiten. In:Dierschke, H. (ed.) Struktur und Dynamic von Wäldern. Ber. Intern. Symp. IVV 1982, pp. 299-331.

GERDOL R., 1993. The vegetation of wetlands in the southern Carnian Alps (Italy). Gortania 15: 67-107.

GERDOL R., TOMASELLI M., 1997. Vegetation of wetlands in the Dolomites.

GÖTTLICHK., 1991. Kataster der Moore und Feuchtgebiete Südtirols. Biol. Landeslab. Leifers 6. Aut. Prov. Bozen-Südtirol. Diss. Bot. 281. J. Cramer, Berlin - Stuttgart: 195 pp.

LASEN C., 1997. Il Paesaggio vegetale del Comélico. Le Dolomiti Bellunesi 38: 16-32.

LASEN C., 2003. Flora, vegetazione e ambienti protetti nel settore montano. In: Bondesan A., Caniato G., Gasparini D., Vallerani F., Zanetti M. (Eds.): Il Brenta. Cierre Edizioni, Sommacampagna (VR): 78-105.

LUCHETTA A. (Ed.), 2001. Gli ambienti di alta quota: direttive generali per l'esecuzione degli interventi. A.R.P.A.V., Centro Valanghe Arabba, DUCK Edizioni.

MINGHETTI P., 2003. Le pinete a Pinus sylvestris del Trentino-Alto Adige (Alpi italiane): tipologia, ecologia e corologia. Braun-Blanquetia 33: 1-95.

MUCINA L., GRABHERR G., WALLNÖFER S, 1993. Die Pflanzengesellschaften Österreichs. Gustav Fischer Verlag Jena.

PEDROTTI F., 1978. La végétation de la tourbiere du Vedes (Trento). Coll. Phytosoc. 7: 231-250.

POLDINI L., ORIOLO G., FRANCESCATO C., 2004. Mountain pine scrubs and heaths with Ericaceae in the south-eastern Alps. Plant Biosystems 138(1): 53-85.

VENANZONI R., 1987. La vegetazione della torbiera « Pezzabosco » (Trentino orientale). Studi Trent. Sc. Nat., 64: 95-113.

Bibliografia completa di tutti i riferimenti disponibili, anche se ridondanti. È opportuno fornire per ogni scheda tutte le indicazioni bibliografiche che siano di aiuto all’interpretazione e alla conoscenza dell’habitat e dei corrispondenti tipi di vegetazione a livello regionale (riferimenti diversi da quelli già inseriti nel database “PHYSIS”). È comunque previsto l’allestimento di una bibliografia di carattere generale che riguardi l’intero manuale, in cui siano incluse anche le flore e i manuali regionali.

Riferimenti Bibliografici online

Bibliografia presente sul web (riferimenti diversi da quelli già inseriti nel database “PHYSIS”).

Nomi dei compilatori con e.mail

Roberto Venanzoni - rvenanzo@unipg.it

Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the water level

Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the water level